Jabón del bueno

Jabón. El placer de un baño o de una buena ducha y el olor de un jabón de lavanda o aceite de olivas. Los objetos cotidianos se diluyen en nuestro universo confortable, ordenado. Estamos tan hechos a ellos que casi no los vemos: es lo que Daniel Miller calificaba como la “humildad de las cosas”. Cosas que adquieren otro significado si nos obligan a prescindir de ellas. Pierden entonces su humildad y alcanzan otro valor. Las añoramos. Y si alguna vez volvemos a tener el placer de contar con ellas, cobran un valor terapéutico. O no, porque quizás su ausencia nos haya marcado para siempre.

«La proximidad del campo se percibe en el olor. Olor a carroña, olor a diarrea que envuelve el olor más denso y sofocante del crematorio».

Es Charlotte Delbo quien cuenta esto en el libro Ninguno de nosotros volverá, testimonio de su paso por Auschwitz, publicado originalmente en 1970. Ninguno de nosotros volverá, escribe Delbo, porque muchos no volvieron y los que regresamos ya no éramos quienes nos fuimos. Auschwitz te atrapa para siempre.

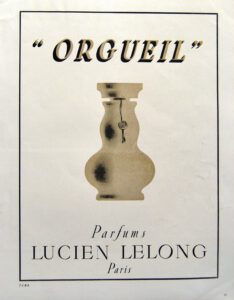

El olor tiene que ver con ese imposible retorno. Delbo revive el momento en que se despidió del jabón, del perfume, de su inmediato pasado. Fue el día de llegada. Tras rapar a las presas, las hicieron entrar en la ducha. «Yo todavía tenía mi jabón y mi toalla de rizo. El resto habíamos tenido que dejarlo en las maletas, a la entrada del barracón». Cuando ordenaron que abandonasen lo que traían consigo, Charlotte vació sobre su cuello un último frasquito de perfume que una amiga había metido de extranjis entre sus cosas: Orgueil, de Lelong, recordaría aún años después. «Deja que me siente a tu lado un momento. Ya no inhalaremos más aromas agradables», le dijo una compañera al salir de las duchas. No dijo oler, dijo inhalar, aspirar con cierto grado de ansiedad. Y a Delbo aquel matiz se le quedó grabado.

Ya no hubo más jabón. Ni más perfumes. Ni apenas una ocasión para encontrar agua con la que lavarse. Y allí estaba el olor. Ese olor omnipresente y nauseabundo. Es cierto, recuerda, que «se nos ofuscó el olfato muy rápido». El olor ambiental iba y venía con sus movimientos. Cuando las conducían a trabajar en los alrededores del campo, desaparecía. Cuando regresaban, lo encontraban de nuevo y se preguntaban cómo eran capaces de «respirar este hedor». Al rato, el olfato se acostumbraba de nuevo.

Y luego estaba el olor que llevaban consigo. El olor de la ropa. De las capas y capas de mugre y fluidos secos acumulados en las túnicas, la ropa interior, en el pelo y en cada rincón del cuerpo. En una de las pocas oportunidades que tuvo para lavarse en un riachuelo, Delbo recuerda su sorpresa al contemplar con calma el estado de sus bragas. «Debían de apestar. También era la primera vez que me las quitaba en sesenta y siete días». Pero, a pesar de todo, concluye, «lo cierto es que yo no olí nada».

.

.

«El olfato es todo un misterio», observa. Mientras estuvo en Auschwitz, su afán de sobrevivir hizo que lograra acostumbrarse al olor del campo. Al olor de su cuerpo en el campo. Al regresar a casa, ocurrió todo lo contrario: no pudo conseguir que el olor a Auschwitz desapareciera:

«Tiempo después de volver a casa, seguía dándome al menos dos baños cada día -una auténtica manía- frotándome con un jabón bueno: hacía semanas que había vuelto a casa, pero yo seguía percibiendo en mi piel el olor del campo»

«Un olor a purín y a carroña». Un olor que no podía eliminar ni un jabón del bueno. Charlotte había vuelto a casa, pero aún seguía prisionera de Auschwitz y su olor. No había regresado del todo. Nunca lo hizo.

Charlotte Delbo: Ninguno de nosotros volverá, Barcelona, Libros del Asteroide, 2020.