Cenizas

¿Qué es un objeto? No es algo que resulte fácil de precisar. «Nada más corriente que los objetos, pero cuando intentamos aplicarles una definición universal, tropezamos con extrañas resistencias», observó en 1969 Henri van Lier, uno de los impulsores del giro material que sacudió a las ciencias sociales en las últimas décadas del siglo XX. No resulta fácil hallar una definición de consenso y si existiera algo parecido solo podría ser bajo el manto de la más absoluta generalidad, de una deliberada imprecisión que abarcara una amplísima casuística. Por ejemplo: un objeto o artefacto es todo artículo creado, modificado o utilizado por seres humanos y que posee significado y relevancia cultural para una o más sociedades o grupos específicos.

¿Son las cenizas un objeto? Según esta última definición, si han sido creadas por humanos y poseen un significado cultural deberían serlo. Si las cenizas provienen de objetos fabricados por seres humanos ¿alcanzan en sí mismas la categoría de objetos? ¿son los meros residuos de un objeto? ¿Quizás postobjetos?

Silvia Mistral recordaba en su libro de memorias sobre el exilio cómo en enero de 1939 el cielo de Barcelona se cubrió de cenizas. Las tropas franquistas estaban a punto de entrar en la ciudad y la gente se lanzó en tromba a quemar papeles comprometedores ante el miedo a posibles represalias.

«En las azoteas hay grandes hogueras, piras trágicas que sobrecogen el ánimo y por la vía pública vuelan papeles y libros rotos. Miro algunas portadas al azar y hay obras de Marx, Bujarin, Rousseau, Blasco Ibáñez, Pio Baroja, Remarque, Barbusse y toda la colección de obras de José Martí»

Ella misma estuvo «cuatro horas rompiendo archivos y correspondencia» y oyó a un periodista alemán comentar que aquellos autos de fe personales le recordaban los días que siguieron al acceso de Hitler al poder, cuando las calles de las principales ciudades alemanas se llenaron de hogueras alimentadas con libros, una forma vicaria de ejecutar a sus autores. Solo que aquí no eran los bárbaros quienes ajusticiaban cuadernos, folletos, libros o periódicos, sino las inminentes víctimas, temerosas de los verdugos que sitiaban Barcelona.

Al salir de la ciudad, Mistral observó

«las ventanas sin luz, cerradas como ojos de topos. Tras de ellas habría, en algunas, el silencio del vacío, en otras las despedidas llorosas o las piras a donde se arrojan los libros, cartas, papelorios de apuntes que son un mundo para los hombres»

Cabe imaginar así cualquier otra ciudad asediada antes de que los sitiadores entren al saco. Madrid en marzo de 1939, por ejemplo. En la casa de mi abuela materna, en Lavapiés, fueron destruidos casi todos los libros. Solo sobrevivieron las novelas de Agatha Christie y algún volumen más de contenido inofensivo. Mi hermana Alicia aún fantasea con las hogueras en el patio del número 11 de la calle Argumosa, donde vivían. Fue una vecina amiga quien exterminó libros y papeles. Mi abuela y mi madre habían sido evacuadas a Valencia durante la guerra y volvieron a Madrid cuando ya era una ciudad ocupada. Regresaron clandestinamente, en silencio. Durante semanas no se atrevieron a hablar en voz alta y vivieron con las luces apagadas, como esas ventanas cerradas cual “ojos de topos” que describía Silvia Mistral.

Aquellas cenizas de libros y papeles habían sido fabricadas por seres humanos y no cabe duda de que para Mistral y otras muchas gentes que se hallaban en su situación poseían un evidente significado cultural y simbólico. Cabría, pues, considerarlas como objetos

¿Y las cenizas humanas? ¿Son también objetos? ¿O esto ya sería retorcer mucho el argumento? Quizás quepa considerarlas así, sobre todo si los humanos han sido previamente tratados como, y convertidos en, objetos. La cosificación del otro, el arte de transformar a las personas en cosas, es parte esencial en los procesos colectivos de persecución, exterminio o sometimiento. Siempre es más fácil matar o sojuzgar a quien no se considera humano. Marcus Rediker, por ejemplo, ha descrito a los barcos de esclavos como fábricas que transformaban a los humanos en mercancías.

A lo largo de todo el sistema concentracionario, los nazis pusieron un especial empeño en tratar a sus víctimas como cosas. Motke Zaidl e Isaac Dugin contaron a Claude Lanzmann en la película Shoah que en el ghetto de Vilna las SS prohibían utilizar la palabra muerto o víctima: en su lugar debían decir figuren, muñecos, o schmattes, andrajos. En Auschwitz, «el hombre ha sido una cosa para el hombre», afirmó Primo Levi. «Todo ocurría de un modo muy organizado, como un trabajo en cadena del que nosotros fuéramos los productos», recuerda Shlomo Venezia miembro del comando que introducía a las víctimas en los crematorios de Auschwitz. «¡Auschwitz era una fábrica!», dijo a Lanzmann el oficial de las SS Franz Suchomel. «Nosotros éramos los trabajadores de la fábrica de Treblinka y participábamos en todo el proceso de fabricación… es decir, en el proceso de muerte de Treblinka», reiteró Richard Glazar, superviviente de aquel campo.

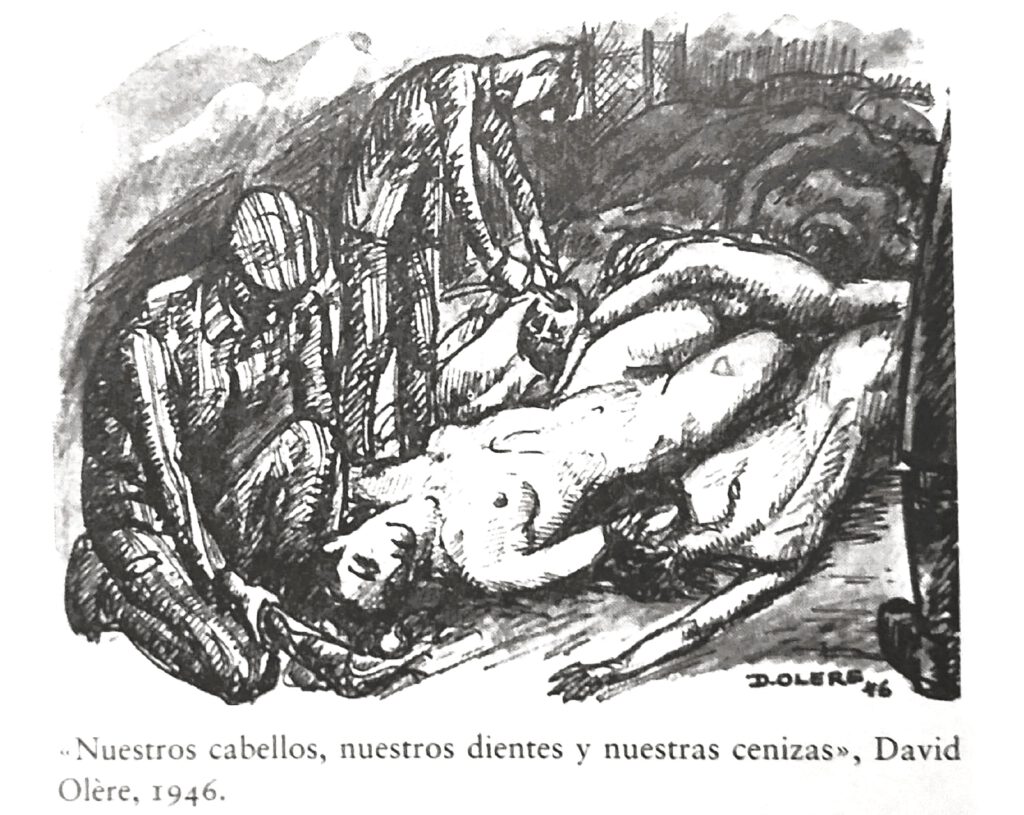

Una vez fabricados los cadáveres comenzaba su procesamiento, que David Olére, artista superviviente del Holocausto, grabó en un dibujo de 1946. Los dentistas extraían las piezas de oro, que se fundirían más tarde en lingotes. Los peluqueros cortaban el pelo, que se empleaba para rellenar colchones. La grasa que desprendían los cadáveres al arder era recogida para reutilizar como combustible en las nuevas hornadas de cuerpos que llegaban al crematorio…

David Olère, Casa de los luchadores del Ghetto, Israel

¿Y las cenizas? ¿Cuántas toneladas de cenizas generan al arder millones de cuerpos calcinados? Richard Glazer imaginó en su película La zona de interés un Auschwitz de atmósfera brumosa, en el que las cenizas flotaban permanentemente en el aire dejando que apenas se entreviera el sol… Las cenizas, en cualquier caso, planteaban un problema. Eran el fruto más improductivo de aquella industria de procesamiento del cuerpo humano, sumaban miles de toneladas y constituían pruebas de un exterminio que, a pesar de su magnitud, los nazis quisieron preservar secreto, máxime cuando comenzaron a ver perdida la guerra. Chil Rajchman, destinado al sonderkommando de Treblinka, explica qué ocurría allí con las cenizas:

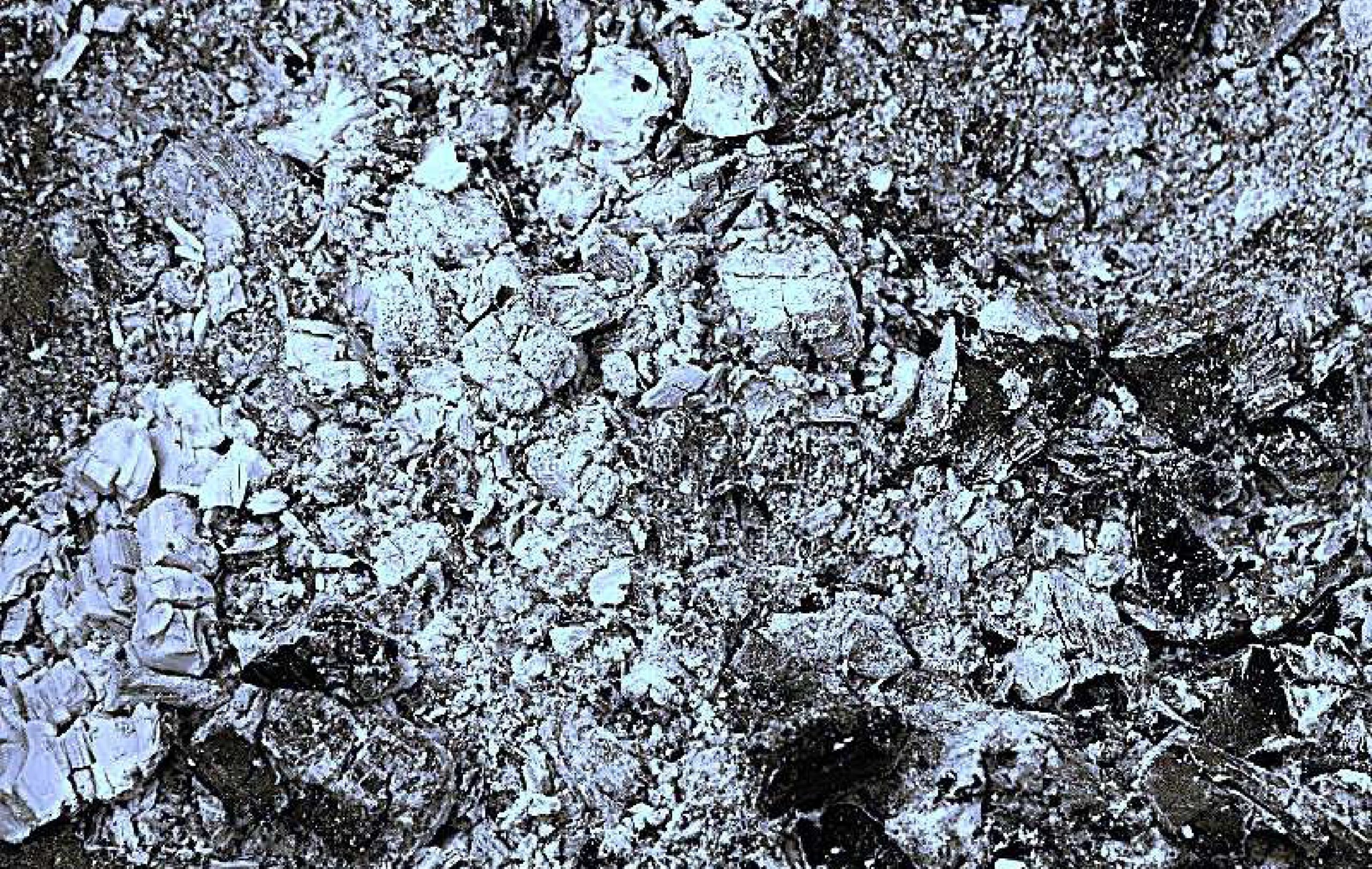

«En febrero de 1943 comenzaron a acumularse grandes montículos de cenizas de los cuerpos. Se organizó una brigada especial para deshacerse de la ceniza… Los acarreadores arrojaban la ceniza en pilas, en las que ahora trabajaba la brigada especialmente organizada. La tarea de esta brigada era la siguiente: los miembros de los cadáveres que habían sido carbonizados en los hornos a menudo permanecían enteros. Se sacaban después cabezas enteras carbonizadas, pies, huesos, etcétera. La cuadrilla de las cenizas debía destrozar estos miembros con unas mazas de madera especiales… Junto a los montículos había redes de alambre muy tupidas, a través de las cuales se tamizaba la ceniza triturada, tal como se tamiza la arena… La ceniza finalmente «lista» debía estar libre del más mínimo pedazo de hueso y ser tan fina como la de un cigarrillo.

Cuando comenzaron a juntarse grandes montones de este tipo de ceniza, los alemanes empezaron a hacer distintos experimentos para librarse de ellas y eliminar toda huella de los asesinados. En primer lugar, probaron a transformar la ceniza en «tierra» con la ayuda de líquidos especiales… pero los resultados no los convencieron. Después de los experimentos, decidieron enterrar la ceniza bien hondo en la tierra, debajo de grandes capas de arena».

Tampoco bastó. Los nazis tuvieron que movilizar a los campesinos de las aldeas vecinas para sacar los restos calcinados fuera del campo en carros y carretas que se descargaban a lo largo de los caminos que conducían a Treblinka. «A causa de las cenizas, estos caminos se volvieron negros, como una cinta de luto», cuenta Vassili Grossman. A los niños que esparcían las cenizas los llamaban «niños del camino negro». En Auschwitz, cuenta Shlomo Venezia, se esparcían por el río Sola. En Dachau, recuerda el superviviente Boris Pahor, hallaron para ellas un uso más útil: «las cenizas del crematorio abonaban los jardincitos de las SS». Cabe pensar que así debió de ocurrir también en otros campos. De este modo, las cenizas se convirtieron en un artículo creado, modificado o utilizado por seres humanos y nunca dejaron de tener un significado emocional para las víctimas. Encajaban, pues, plenamente en la definición de objetos.

Referencias:

Klüger, Ruth: Seguir viviendo, Madrid, Contraseña, 2020.

Lier, Henri van: «Objeto y estética», en Abraham A. Moles (ed.), Los objetos, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969, 129-135.

Mistral, Silvia: Éxodo: Diario de una refugiada española, Madrid, Cuadernos del Vigía, 2021.

Padoan, Daniela (ed.): Como una rana en invierno: Tres mujeres en Auschwitz, Madrid, Altamarea, 2021.

Rajchman, Chil: Treblinka, Barcelona, Seix Barral, 2014

Venezia, Shlomo: Sonderkommando el testimonio de un judío obligado a trabajar en las cámaras de gas, Barcelona, RBA, 2010.

El testimonio de Boris Pahor, en https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20100615/testimonio-superviviente-holocausto-boris-pahor-326585